Ketika sekelompok politisi mulai berbisik tentang mengembalikan kepala daerah ke tangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), mereka sesungguhnya mengajukan sesuatu yang lebih dari sekadar perubahan mekanisme. Mereka mengajukan proposal untuk membalikkan roda sejarah untuk melangkah mundur dari puncak reformasi dan terjun ke lembah yang pernah kita kenal, tempat di mana kedaulatan rakyat hanya tersisa sebagai tulisan di atas kertas konstitusi, sementara kekuasaan tetap berada di genggaman sekelompok kecil elit yang duduk di parlemen.

Wacana ini muncul dengan kemasan yang elegan: biaya kampanye yang mahal, praktik money politics yang merugikan, sistem yang terus dimanipulasi oleh kepentingan partisan. Semuanya terdengar masuk akal. Namun, jika kita membaca sejarah dengan lebih cermat, memahami konstitusi dengan lebih mendalam, dan menganalisis realitas sosiologis dengan lebih jujur, kita akan menemukan bahwa proposal ini bukan solusi melainkan penyakit itu sendiri yang menyamar sebagai obat.

Cermin Sejarah: Ketika Rakyat Kehilangan Suara

Untuk memahami mengapa langkah ini merupakan kemunduran peradaban, kita perlu merangkai ulang benang sejarah yang menghubungkan masa Orde Baru dengan era Reformasi, dan kemudian mengamati dengan seksama ke mana arah kita akan melangkah jika proposal ini diterima.

Pada masa Orde Baru, sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukan hanya mekanisme proseduralia adalah cerminan dari filosofi kekuasaan yang sangat berbeda. Waktu itu, ketika Soeharto memegang kendali, para kepala daerah (gubernur, bupati, walikota) dipilih atau diangkat melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tetapi dalam praktiknya, setiap langkah sudah ditentukan oleh pusat. DPRD berfungsi bukan sebagai representasi otentik dari aspirasi rakyat daerah, melainkan sebagai instrumen birokratis yang mengeksekusi perintah dari Jakarta. Fenomena ini bukan kebetulan. Ia adalah konsekuensi logis dari sistem yang memberikan kedaulatan kepada sekelompok kecil elite partisan, bukan kepada rakyat.

Apa yang terjadi dalam tataran praktis lebih mencerminkan dari sekadar teori. Kepala daerah yang ditunjuk oleh DPRD ternyata lebih responsif kepada keinginan pemerintah pusat dan bosses partai mereka daripada kepada kebutuhan konkret masyarakat lokal. Jalan-jalan yang dibangun, sekolah yang dibangun, atau proyek-proyek pembangunan lainnya semuanya lebih mencerminkan prioritas pusat daripada prioritas lokal. Tidak heran bahwa masa Orde Baru adalah periode di mana oligarki lokal berkembang subur, di mana jaringan patron-klien tumbuh seperti gulma, dan di mana akses kepada kekuasaan lebih ditentukan oleh loyalitas partai daripada oleh kemampuan atau integritas calon pemimpin.

Belum lagi persoalan yang lebih dalam: ketika rakyat tidak memilih pemimpinnya sendiri, mereka secara otomatis kehilangan mekanisme paling fundamental dalam demokrasi; mekanisme reward dan punishment electoral. Jika rakyat tidak memilih, mereka juga tidak dapat “memberhentikan” melalui suara. Kepala daerah dapat berbuat sesuka hati karena mereka tahu bahwa tanpa keterlibatan rakyat dalam pemilihan, rakyat juga tidak memiliki instrumen untuk menggugurkan mereka di pemilihan berikutnya. Akibatnya, pertanggungjawaban (accountability) menjadi kata-kata kosong, dan kepemimpinan menjadi permainan di antara elite partisan saja.

Itulah sebabnya ketika Reformasi tiba pada tahun 1998, salah satu desakan paling suara adalah untuk mendemoratisasi pemilihan kepala daerah. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah menjadi awal dari perubahan fundamental ini, diikuti kemudian oleh UU Nomor 32 Tahun 2004 yang mengubah mekanisme pemilihan kepala daerah menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Sebuah lompatan revolusioner yang menggerakkan kedaulatan rakyat dari tingkat nasional hingga ke tingkat lokal. Momen itu adalah pencerminan dari komitmen untuk memastikan bahwa kedaulatan yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 bukan hanya slogan, melainkan praktik nyata yang melibatkan jutaan warga di seluruh nusantara.

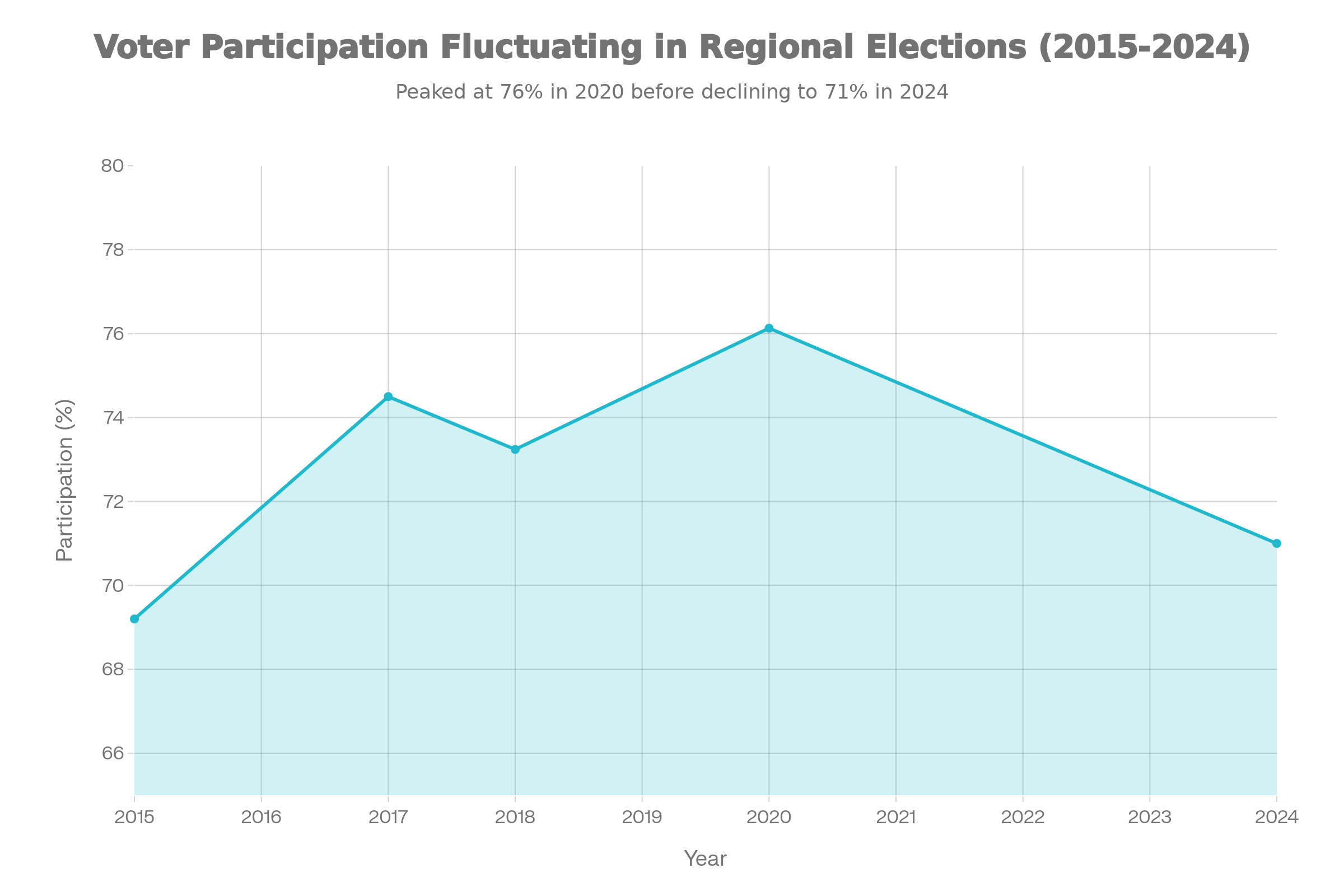

Sejak pemilihan kepala daerah langsung pertama kali diselenggarakan pada tahun 2005, Indonesia telah membuktikan melalui dua dekade pengalaman bahwa rakyat daerah mampu membuat keputusan yang bertanggung jawab tentang siapa yang seharusnya memimpin mereka. Partisipasi pemilih dalam berbagai gelaran pilkada serentak menunjukkan pola yang secara umum mengesankan: mulai dari 69,2 persen pada 2015, meningkat mencapai puncaknya 76,13 persen pada 2020, dan meski mengalami penurunan menjadi 71 persen pada 2024, angka ini masih menandakan keterlibatan yang signifikan. Angka-angka ini berbicara lebih keras daripada argumen rakyat ingin berpartisipasi, rakyat ingin memilih pemimpinnya, dan rakyat memahami pentingnya peranan mereka dalam demokrasi lokal.

Namun, di balik statistik partisipasi yang relatif tinggi, kita juga melihat tanda-tanda permasalahan yang mengkhawatirkan. Fenomena “kotak kosong” (pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong) terus meningkat sejak 2015, mengindikasikan bahwa meskipun rakyat tetap datang ke bilik suara, mereka semakin sering menghadapi pilihan yang semu. Partai-partai politik tidak mampu atau tidak bersedia memproduksi alternatif pemimpin yang berkualitas; sebaliknya, mereka cenderung menutup sistem rekrutmen mereka dan memastikan bahwa hanya calon yang disetujui oleh elite partisan yang dapat maju. Fenomena ini, paradoksnya, justru menunjukkan bahwa sistem pemilihan langsung tetap lebih baik daripada pemilihan melalui DPRD karena rakyat masih memiliki instrumen untuk menolak (melalui kotak kosong), sesuatu yang tidak akan mereka miliki jika kepala daerah dipilih oleh DPRD.

Mereka yang mendorong kembali ke sistem pemilihan DPRD sering berargumen dengan cara yang sangat teknis dan legalitis: “Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 tidak secara eksplisit mewajibkan pemilihan langsung, hanya mensyaratkan bahwa kepala daerah harus ‘dipilih secara demokratis’. Oleh karena itu, pemilihan melalui DPRD masih memenuhi syarat konstitusional.” Argumen ini secara tekstual benar tetapi secara substantif, ia adalah penyimpangan fundamental dari prinsip-prinsip demokrasi yang sudah diterima secara universal.

Bayangkanlah sebuah rumah yang dibangun atas fondasi pasir. Dari luar, bangunan itu terlihat kokoh dan memiliki struktur yang rapi. Namun, setiap hujan besar akan membuktikan bahwa fondasi itu tidak cukup kuat. Demikian juga dengan argumen konstitusional ini ketika kita menggali lebih dalam, kita akan menemukan kontradiksi fundamental.

Pertama-tama, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menyatakan dengan jelas dan tegas: “Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar.” Ini bukan pernyataan yang samar-samar atau membuka ruang interpretasi yang luas. Frasa “kedaulatan berada di tangan rakyat” adalah deklarasi fundamental tentang siapa yang memegang kekuasaan tertinggi dalam negara ini dan frasa “dilaksanakan” menunjukkan bahwa kedaulatan itu bukan hanya milik rakyat dalam teori, tetapi dalam praktik. Untuk memastikan bahwa kedaulatan benar-benar “dilaksanakan” oleh rakyat, rakyat harus terlibat secara aktif dalam pengambilan keputusan-keputusan politik yang fundamental.

Membiarkan rakyat memilih anggota DPRD tetapi tidak membiarkan mereka memilih kepala daerah secara langsung berarti menciptakan sistem di mana kedaulatan rakyat hanya berlaku untuk pemilihan legislatif tetapi tidak untuk pemilihan eksekutif. Ini adalah kedaulatan yang terpotong-potong, tidak utuh. Dalam konteks demokrasi modern, terutama demokrasi presidensial seperti yang dianut Indonesia, this constitutes a fundamental breach of the principle of popular sovereignty. Kepala daerah yang dipilih DPRD akan merasa lebih bertanggung jawab kepada anggota DPRD daripada kepada rakyat karena mereka dipilih oleh mereka, bukan oleh rakyat.

Kedua, permasalahan yang lebih fundamental lagi adalah ketidaksesuaian antara sistem pemerintahan yang dianut dengan mekanisme pemilihan kepala daerah. Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, bukan parlementer. Dalam sistem presidensial, eksekutif (presiden, gubernur, bupati, walikota) dipilih secara terpisah dan langsung oleh rakyat, sedangkan legislatif memiliki tugas pengawasan dan pembuat undang-undang. Pemisahan antara eksekutif dan legislatif ini adalah ciri fundamental dari sistem presidensial.

Sebaliknya, dalam sistem parlementer, kepala pemerintahan (perdana menteri) diangkat atau dipilih oleh parlemen (legislatif) karena ia bertanggung jawab langsung kepada parlemen, bukan kepada rakyat secara langsung. Perdana menteri dalam sistem parlementer harus mempertahankan kepercayaan parlemen untuk tetap berkuasa. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah ciri sistem parlementer, bukan presidensial.

Mengapa perbedaan ini penting? Karena hal ini menciptakan anomali hukum tata negara yang serius. Indonesia mempertahankan sistem presidensial di tingkat pusat (presiden dipilih langsung oleh rakyat) tetapi ingin menerapkan mekanisme parlementer di tingkat lokal (kepala daerah dipilih DPRD). Inkonsistensi ini bukan hanya masalah teknis. Ia mencerminkan kebingungan fundamental tentang jenis demokrasi apa yang sebenarnya ingin Indonesia pertahankan.

Perbandingan dengan negara-negara lain memperkuat kesimpulan ini. Amerika Serikat, Brasil, India; semua negara dengan sistem presidensial memilih gubernur dan kepala daerah mereka secara langsung melalui pemilihan umum, bukan melalui badan legislatif. Konsistensi ini memastikan bahwa di semua tingkatan pemerintahan, eksekutif memiliki legitimasi yang berasal langsung dari rakyat, bukan dari parlemen. Keseragaman ini bukan kebetulan.

Penting untuk dicatat bahwa Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga konstitusi dan arbiter terakhir dalam penafsiran UUD 1945, telah memberikan panduan yang jelas dan berulang kali. Dalam serangkaian putusan terbaru khususnya Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tentang pemisahan pemilu nasional dan pemilu daerah, Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, dan Putusan Nomor 110/PUU-XXIII/2025—MK secara konsisten menegaskan bahwa pemilihan kepala daerah harus dilaksanakan secara langsung, serupa dengan pemilihan presiden dan legislatif nasional.

Putusan-putusan ini bukan hanya fatwa hukum yang teknis. Mereka adalah penegasan ulang tentang prinsip-prinsip demokrasi yang paling fundamental. MK, melalui putusannya, menyatakan bahwa dalam konteks sistem presidensial yang dianut Indonesia, kepala daerah memiliki posisi yang setara dengan presiden di tingkat lokal, dan oleh karena itu, mereka harus dipilih dengan mekanisme yang sama yaitu pemilihan langsung oleh rakyat. Ini adalah perkembangan hukum tata negara yang penting, dan upaya untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD berarti mengabaikan atau bahkan menolak perkembangan hukum yang telah terakumulasi selama bertahun-tahun.

Setiap upaya untuk mengubah sistem ini harus menghadapi pertanyaan mendasar: apakah legislator ingin mengikuti panduan dari mahkamah konstitusi, atau apakah mereka ingin memaksakan kehendak mereka sendiri meskipun bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusional yang telah dipegang teguh oleh lembaga yang paling berwenang menginterpretasi konstitusi?

Oligarki Lokal: Hantu yang Tidak Pernah Pergi

Jika kita melihat melampaui argumen-argumen hukum dan konstitusional, kita akan menemukan realitas sosiologis yang jauh lebih menakutkan. Kembali ke pemilihan kepala daerah melalui DPRD bukanlah sekadar perubahan mekanisme. Hal tersebut adalah langkah yang deliberat untuk mengembalikan kontrol atas kepemimpinan lokal ke tangan sekelompok kecil elite partisan, mengalihkan kedaulatan dari rakyat kepada oligarki lokal.

Fenomena oligarki lokal sudah terbukti menjadi masalah serius di Indonesia, meskipun telah ada pemilihan langsung selama dua dekade. Oligarki lokal didefinisikan sebagai dominasi kekuatan politis dan ekonomi oleh sekelompok kecil keluarga atau jaringan bisnis telah tumbuh seperti jamur di berbagai daerah Indonesia. Kehadiran oligarki ini tercermin dalam meningkatnya fenomena dinasti politik, di mana anggota keluarga yang sama terus mendominasi posisi-posisi kunci di pemerintahan daerah dari tahun ke tahun.

Data yang menakutkan menunjukkan bahwa dalam pilkada serentak 2020, dari 25 calon tunggal yang bertarung, 23 di antaranya adalah incumbent, dan 10 dari mereka adalah bagian dari dinasti keluarga yang sama. Ini menunjukkan bahwa meskipun sistem pemilihan langsung sudah diterapkan, elite lokal telah menemukan cara untuk menjaga kontrol mereka dengan menggunakan keuntungan incumbent dan jaringan keluarga yang kuat. Namun, di bawah sistem pemilihan langsung, setidaknya rakyat masih memiliki instrumen untuk menolak melalui suara mereka atau melalui simbol kotak kosong meskipun dalam praktik, resistansi ini masih belum cukup efektif.

Sekarang bayangkan apa yang akan terjadi jika pemilihan kepala daerah kembali ke DPRD. Oligarki lokal akan semakin menguat, karena mekanisme pemilihan akan menjadi lebih tertutup dan eksklusif. Tamu sekelompok kecil anggota DPRD akan memiliki kekuatan untuk memutuskan siapa yang akan memimpin daerah mereka, tanpa perlu mempertimbangkan preferensi rakyat luas. Elite partisan akan lebih tertarik untuk mengalokasikan posisi kepala daerah kepada anggota keluarga mereka, kepada pendukung loyal mereka, atau kepada entrepreneur yang memiliki sumber daya finansial untuk mendukung partai mereka.

Penelitian sosiologis menunjukkan bahwa sistem pemilihan yang lebih tertutup (seperti pemilihan melalui DPRD) memiliki korelasi positif dengan memperkuatnya oligarki lokal. Sebaliknya, pemilihan langsung, meskipun masih memiliki masalah, setidaknya membuka ruang bagi kompetisi yang lebih luas dan memberikan kesempatan bagi kandidat non-oligarki untuk muncul. Fenomena kotak kosong yang sering dikritik oleh pemerintah, sebagai contoh, justru merupakan bukti bahwa rakyat masih memiliki instrumen untuk menolak ketika mereka tidak puas dengan pilihan yang tersedia; sesuatu yang tidak akan mereka miliki jika pemilihan kembali ke DPRD.

Money Politics: Penyakit yang Akan Lebih Parah

Argumen yang paling sering dikemukakan oleh pendukung pemilihan DPRD adalah bahwa sistem ini akan mengurangi biaya kampanye yang mahal dan membatasi praktik money politics (politik uang). Logika mereka sederhana: jika kepala daerah dipilih oleh DPRD, maka calon hanya perlu mempengaruhi beberapa ratus anggota DPRD, bukan jutaan pemilih. Dengan demikian, biaya kampanye akan jauh lebih murah.

Tetapi logika ini, sekali lagi, adalah logika yang keliru dan tidak didukung oleh bukti empiris.

Pertama-tama, pernyataan bahwa mempengaruhi beberapa ratus anggota DPRD lebih murah daripada mempengaruhi jutaan pemilih adalah kesalahpahaman tentang cara money politics sebenarnya bekerja. Dalam sistem pemilihan langsung dengan jutaan pemilih, money politics memang terjadi, tetapi mereka tersebar di antara jutaan orang membuat “harga” untuk mempengaruhi masing-masing pemilih relatif kecil (biasanya dalam bentuk hadiah kecil atau barang-barang). Namun, dalam sistem pemilihan DPRD dengan hanya beberapa ratus anggota, “harga” untuk mempengaruhi masing-masing anggota akan jauh lebih tinggi karena setiap suara dari anggota DPRD menjadi jauh lebih berharga dan strategis.

Selain itu, jenis money politics yang akan berkembang dalam sistem pemilihan DPRD adalah money politics yang lebih terkonsentrasi, lebih sistematis, dan lebih sulit dideteksi. Penelitian menunjukkan bahwa praktik patronase dan klientelisme lebih mudah berkembang dalam lingkungan di mana kelompok pengambil keputusan kecil dan tertutup. Dalam DPRD, jaringan informal dan hubungan patron-klien akan menjadi lebih kuat, karena anggota DPRD akan terikat dalam jaringan loyalitas yang kompleks yang melibatkan partai, keluarga, bisnis, dan jaringan kekeluargaan.

Data dari Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) menunjukkan bahwa bahkan dalam sistem pemilihan langsung saat ini, praktik money politics masih sangat serius: 176 daerah masuk dalam kategori rawan tinggi untuk money politics, sementara 338 daerah lainnya masuk dalam kategori rawan sedang. Bayangkan apa yang akan terjadi jika sistem pemilihan berubah menjadi lebih tertutup dan eksklusif money politics akan tidak hanya berlanjut, tetapi akan menjadi lebih sistematis dan terstruktur.

Selain itu, money politics dalam sistem pemilihan DPRD akan melibatkan aktor-aktor yang lebih kuat dan lebih berbahaya. Oligarki lokal, yang memiliki sumber daya finansial yang besar, akan memiliki akses langsung kepada anggota DPRD untuk mempengaruhi keputusan mereka. Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa oligarki sering menggunakan kekayaan mereka untuk mendominasi kebijakan publik, dan sistem pemilihan DPRD akan menjadi platform yang ideal untuk konsolidasi kekuatan oligarki ini.

Lebih jauh lagi, praktik premanisme dan intimidasi terhadap anggota DPRD juga dapat berkembang dalam konteks ini. Penelitian menunjukkan bahwa premanisme (penggunaan kekerasan atau intimidasi untuk mencapai tujuan politik) sering digunakan dalam lingkungan di mana mekanisme pemilihan lebih tertutup dan eksklusif. Anggota DPRD, yang menjadi “pemilih” kepala daerah dalam sistem ini, dapat mengalami tekanan atau intimidasi untuk memilih kandidat tertentu.

Mungkin konsekuensi paling serius dari pemilihan kepala daerah melalui DPRD adalah hilangnya mekanisme akuntabilitas yang langsung dan signifikan. Akuntabilitas adalah tulang punggung dari demokrasi yang sehat.

Dalam sistem pemilihan langsung, akuntabilitas terjadi melalui beberapa saluran: Pertama, kepala daerah tahu bahwa mereka dipilih oleh rakyat dan bahwa mereka harus menunjukkan hasil yang nyata untuk mempertahankan kepercayaan rakyat. Kedua, rakyat memiliki instrumen langsung untuk “menghukum” kepala daerah yang tidak memuaskan dengan tidak memilih mereka lagi di pemilihan berikutnya atau dengan memilih alternatif lain. Ketiga, partisipasi rakyat dalam pemilihan menciptakan bentuk “social contract” yang kuat antara pemimpin dan yang dipimpin, yang memaksa pemimpin untuk mempertanggungjawabkan tindakan mereka.

Sebaliknya, dalam sistem pemilihan DPRD, akuntabilitas menjadi jauh lebih lemah: Pertama, kepala daerah akan merasa bertanggung jawab kepada anggota DPRD yang memilih mereka, bukan kepada rakyat luas. Kedua, rakyat tidak memiliki instrumen langsung untuk menggugurkan kepala daerah yang tidak memuaskan. Mereka harus menunggu pemilihan DPRD berikutnya dan berharap bahwa anggota DPRD akan memutuskan untuk tidak memilih kembali kepala daerah yang sama. Ketiga, ketiadaan partisipasi rakyat dalam pemilihan akan melemahkan “social contract” antara pemimpin dan yang dipimpin, sehingga mengurangi tekanan moral pada pemimpin untuk bertanggung jawab.

Penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas kepala daerah memiliki korelasi positif yang kuat dengan kinerja pemerintah daerah. Kepala daerah yang merasa akuntabel kepada rakyat cenderung untuk melaksanakan program-program yang nyata dan mengikuti standar transparansi dan kebijakan publik yang lebih tinggi. Sebaliknya, kepala daerah yang hanya akuntabel kepada DPRD memiliki insentif yang lebih kuat untuk memprioritaskan kepentingan anggota DPRD daripada kepentingan rakyat luas.

Hilangnya akuntabilitas ini akan menciptakan lingkungan di mana korupsi dapat berkembang lebih mudah. Jika kepala daerah tidak perlu khawatir tentang penilaian rakyat dalam pemilihan, mereka akan memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan praktik-praktik yang menguntungkan diri mereka sendiri atau kepentingan partisan mereka. Penelitian tentang dampak akuntabilitas pada tingkat korupsi menunjukkan bahwa meningkatkan akuntabilitas secara signifikan mengurangi tingkat korupsi, sementara mengurangi akuntabilitas akan memiliki efek sebaliknya.

Fenomena Kotak Kosong sebagai Indikator Perlawanan

Menarik untuk diperhatikan bahwa ketika membahas kelemahan sistem pemilihan langsung, pemerintah dan sebagian elite partai sering menunjuk pada fenomena “kotak kosong” (pemilihan dengan calon tunggal melawan kolom kosong) sebagai bukti bahwa sistem pemilihan langsung gagal. Mereka berargumen bahwa tingginya angka kotak kosong menunjukkan ketidakpuasan rakyat terhadap sistem pemilihan langsung, dan bahwa ini adalah alasan untuk beralih ke sistem pemilihan DPRD.

Tetapi interpretasi ini adalah salah. Kotak kosong, justru, adalah bukti bahwa sistem pemilihan langsung masih berfungsi karena rakyat masih memiliki instrumen untuk menolak pilihan yang mereka tidak sukai. Ketika rakyat memilih kotak kosong, mereka mengatakan “kami tidak puas dengan pilihan yang ada,” dan ini adalah bentuk perlawanan demokratis yang penting. Dalam sistem pemilihan DPRD, rakyat tidak akan memiliki instrumen ini. Mereka akan terpaksa menerima apapun keputusan yang diambil oleh anggota DPRD.

Lebih dari itu, fenomena kotak kosong justru mengindikasikan masalah yang lebih dalam dalam sistem partai politik, bukan dalam sistem pemilihan per se. Masalah yang sebenarnya adalah bahwa partai-partai politik tidak berfungsi dengan baik dalam mengidentifikasi, merekrut, dan mengembangkan calon pemimpin yang berkualitas. Partai-partai sering memilih calon berdasarkan pertimbangan partisan semata, tanpa mempertimbangkan kualitas, integritas, atau popularitas mereka. Fenomena ini akan semakin parah dalam sistem pemilihan DPRD, di mana partai-partai akan memiliki kontrol yang lebih penuh atas siapa yang dapat menjadi calon untuk kepala daerah.

Solusi terhadap masalah fenomena kotak kosong adalah perbaikan internal dalam sistem partai politik bukan perubahan mekanisme pemilihan menjadi lebih tertutup dan eksklusif. Partai-partai harus diminta untuk menjalankan fungsi mereka dengan lebih baik: mengidentifikasi kandidat yang berkualitas, menjalankan demokratisasi internal yang sebenarnya, dan memastikan bahwa keputusan pencalonan bukan hanya hasil dari perhitungan elit partisan semata.

Jika tujuan sebenarnya adalah untuk mengatasi permasalahan-permasalahan nyata yang ada dalam sistem pemilihan langsung. Biaya kampanye yang tinggi, money politics, kualitas calon yang rendah, maka ada banyak solusi alternatif yang dapat diterapkan tanpa harus kembali ke sistem pemilihan DPRD yang telah terbukti gagal di masa lalu.

Pertama, pengaturan pendanaan kampanye yang lebih ketat dan transparan. Pemerintah dan DPR dapat membuat regulasi yang membatasi pengeluaran kampanye, mengatur sumber pendanaan kampanye, dan memastikan transparansi penuh dalam setiap transaksi finansial yang terkait dengan kampanye. Sistem ini dapat mengurangi keuntungan yang dimiliki oleh kandidat yang kaya tanpa menghilangkan mekanisme pemilihan langsung.

Kedua, penyederhanaan mekanisme pemilihan tanpa mengurangi esensi. Pemilihan langsung tidak harus selalu melibatkan puluhan atau ratusan tahapan yang rumit. Pemerintah dapat merancang mekanisme yang lebih sederhana. Misalnya, mengurangi jumlah putaran pemilihan atau menggabungkan pemilihan kepala daerah dengan pemilihan legislatif lokal untuk mengurangi biaya tanpa mengorbankan prinsip pemilihan langsung.

Ketiga, perbaikan signifikan dalam sistem kaderisasi partai politik. Partai-partai harus didorong untuk mengembangkan mekanisme internal yang lebih demokratis untuk mengidentifikasi dan mengembangkan calon pemimpin. Ini berarti bahwa pencalonan tidak hanya ditentukan oleh elit partai, tetapi melibatkan anggota partai yang lebih luas atau bahkan melalui mekanisme primary yang terbuka.

Keempat, penguatan lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Bawaslu dan aparat penegak hukum harus diperkuat untuk mendeteksi dan menindak praktik money politics dan pelanggaran lainnya. Sistem pengawasan yang lebih efektif akan menciptakan efek jera yang lebih kuat bagi mereka yang ingin melakukan praktik money politics.

Kelima, peningkatan literasi dan edukasi politik masyarakat. Rakyat harus diberdayakan dengan pengetahuan yang lebih baik tentang pentingnya pemilihan, cara mengevaluasi kandidat, dan bagaimana menggunakan suara mereka dengan bijak. Masyarakat yang lebih teredukasi secara politik akan lebih resisten terhadap money politics dan lebih mampu memilih kandidat yang berkualitas.

Semua solusi ini memiliki satu kesamaan. Mereka berusaha untuk memperbaiki sistem dari dalam, tanpa mengorbankan prinsip fundamental demokrasi lokal yang telah susah payah dibangun selama dua dekade terakhir.

Perlu kita ingat kembali bahwa Sila Keempat Pancasila berbunyi: “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.” Frasa ini sering disalahinterpretasi sebagai pembenaran untuk sistem yang lebih representatif dan kurang langsung. Namun, interpretasi yang benar adalah bahwa “kerakyatan” adalah prinsip utama. Rakyat adalah pemilik kedaulatan dan “permusyawaratan perwakilan” adalah mekanisme untuk melaksanakan kedaulatan itu.

Frasa “dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan” tidak berarti bahwa rakyat harus diserahkan sepenuhnya kepada elite partisan untuk membuat keputusan atas mereka. Sebaliknya, ia berarti bahwa rakyat, dalam menjalankan kedaulatannya, harus melakukannya dengan “hikmat kebijaksanaan” dengan cara yang terukur, bijak, dan mempertimbangkan kepentingan bersama.

Reformasi 1998 lahir dari kesadaran bahwa selama 32 tahun Orde Baru, “kerakyatan” hanya tersisa sebagai kata-kata kosong, sementara kekuasaan sebenarnya terkonsentrasi di tangan elite yang sangat kecil. Komitmen untuk mengembalikan kedaulatan kepada rakyat melalui pemilihan langsung adalah penjabaran konkret dari nilai-nilai Pancasila yang sesungguhnya.

Mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah pengkhianatan terhadap amanat Reformasi dan terhadap nilai-nilai Pancasila yang paling fundamental.

Kesimpulan: Pilihan untuk Maju atau Mundur

Sejarah adalah guru yang keras. Ia mengajarkan kepada kita bahwa setiap kemajuan dalam demokrasi harus dibayar dengan harga yang tinggi dengan perjuangan, dengan pengorbanan, dan dengan komitmen yang kokoh terhadap prinsip-prinsip fundamental. Sebaliknya, setiap kemunduran dalam demokrasi biasanya disembunyikan di balik argumen-argumen yang terdengar masuk akal, dengan alasan-alasan yang tampak praktis dan pragmatis.

Proposal untuk mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD adalah kemunduran yang disembunyikan di balik topeng pragmatisme. Argumen-argumennya terdengar masuk akal: biaya kampanye yang tinggi, money politics yang merugikan, sistem yang perlu disederhanakan. Tetapi jika kita membaca sejarah, memahami konstitusi, dan menganalisis realitas sosiologis dengan jujur, kita akan menemukan bahwa apa yang sebenarnya dikemukakan oleh proposal ini adalah: mengembalikan kontrol atas kepemimpinan lokal ke tangan elite partisan, menghilangkan instrumen akuntabilitas yang paling penting bagi rakyat, dan membuka jalan bagi oligarki lokal dan dinasti politik untuk menguat kembali.

Indonesia telah membuktikan selama dua dekade bahwa rakyat mampu memilih pemimpinnya sendiri. Meskipun sistem pemilihan langsung masih memiliki masalah dan masalah-masalah itu nyata dan serius, solusinya bukan untuk menghilangkan mekanisme pemilihan langsung, tetapi untuk memperbaiki sistem dari dalam.

Kita berdiri di sebuah persimpangan. Satu jalan mengarah maju menuju demokrasi lokal yang lebih dalam dan lebih substantif, di mana rakyat benar-benar memiliki kontrol atas kepemimpinan mereka. Jalan lain mengarah mundur, kembali ke sistem oligarki lokal, dinasti politik, dan akuntabilitas yang lemah.

Jangan biarkan elite partisan membujuk kita untuk mengambil jalan yang mundur dengan argumen-argumen yang terdengar masuk akal. Kedaulatan rakyat bukan hanya slogan konstitusional. Ia adalah hak fundamental, dan hak itu harus dijaga dan diperkuat, bukan dikorbankan untuk kepentingan pragmatisme jangka pendek.

Reformasi dimulai dengan komitmen untuk mengembalikan kekuasaan kepada rakyat. Jangan biarkan kita melupakan komitmen itu hanya karena sekelompok elite partisan mengatakan bahwa sistem yang telah kita bangun tidak sempurna. Tidak ada sistem yang sempurna tetapi ada sistem yang lebih baik dan sistem yang lebih buruk. Pemilihan kepala daerah oleh DPRD adalah pilihan untuk sistem yang lebih buruk.

Kita harus menolaknya dengan tegas, dan sebaliknya, berkomitmen untuk memperkuat dan memperbaiki sistem pemilihan langsung yang telah kita bangun dengan ongkos yang sangat mahal.

Penulis: Alya Rahma Puspita (Mahasiswi Administrasi Perpajakan Universitas Indonesia)